誰でも簡単に収納場所が増やせる、と評判の“宅配型トランクルーム”minikura(ミニクラ)を実際に利用してみよう!……ということで、担当ライターが蔵書をminikura(ミニクラ)に預けてみた際の使用感レポートをお届けします。

minikura(ミニクラ)の利用を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

膨大な蔵書、整理したいけど捨てられない、捨てたくない

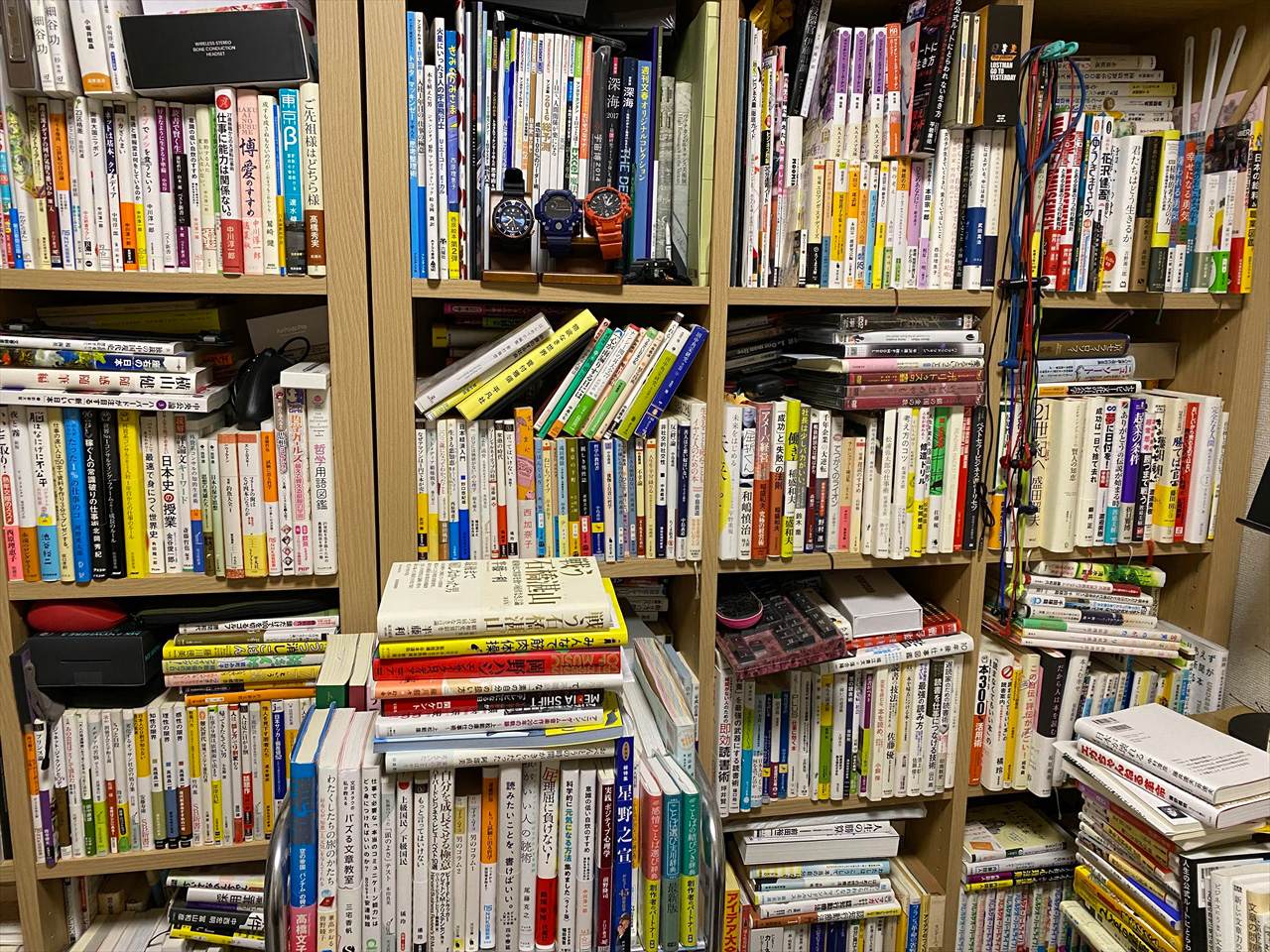

編集者・ライターという職業柄、私は長年、大量の本に囲まれて暮らしてきました。自分で購入した本だけでなく、著者さんや旧知の編集者などからご恵贈いただいた本も少なくありません。

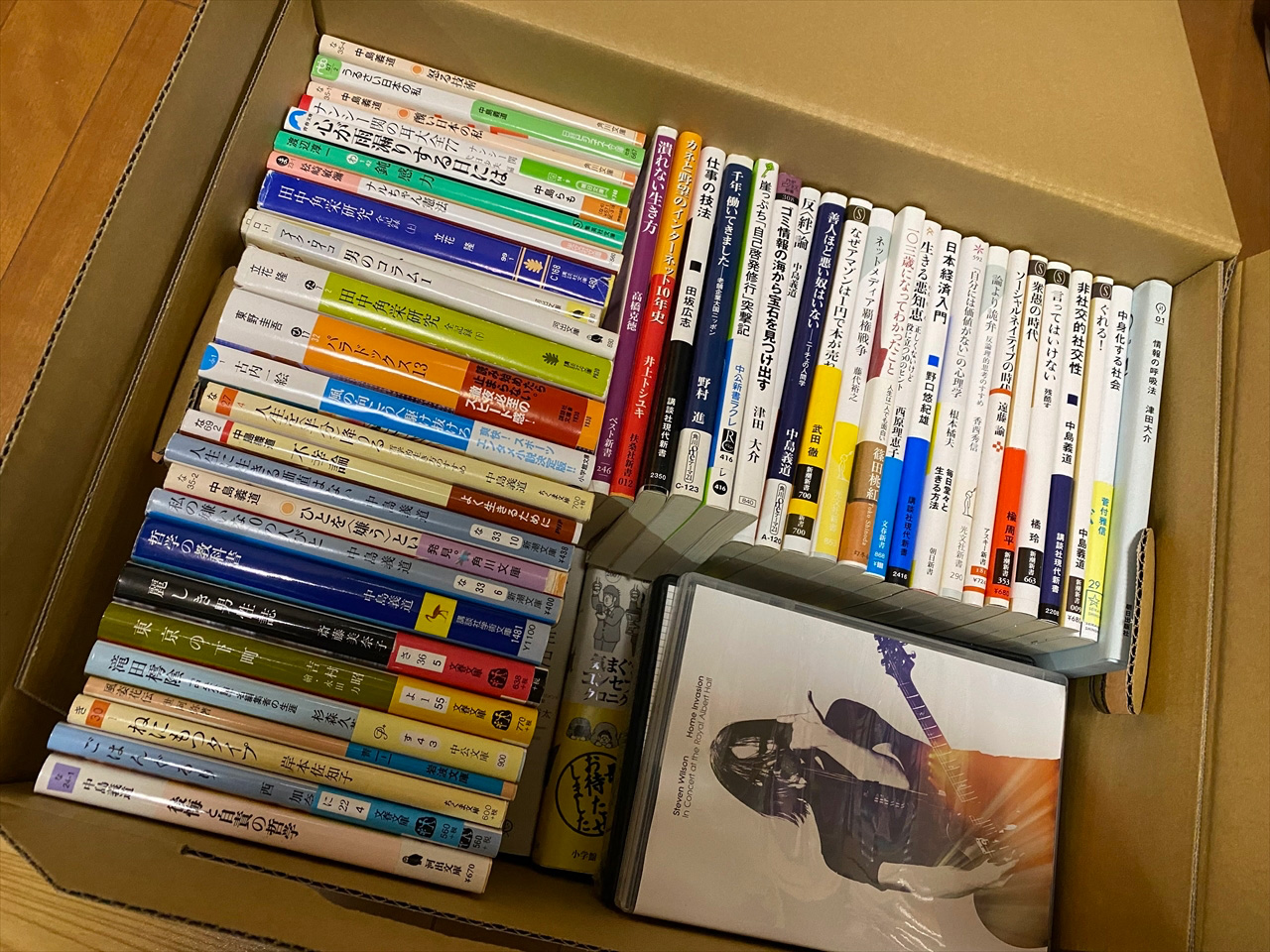

その数、ざっと4000冊以上。自宅の仕事部屋にある本棚には大量の本がいまにも崩れ落ちんばかりにつめこまれています。床や袖机には本棚に入りきらない本が山と積まれ、キャスター付きのラック、机下の棚にも本が満載。さらには、本がパンパンにつまったダンボール箱も10数個、部屋の一角に積み上げられている始末。我ながら、かなり悲惨な状況です。ちなみに、上の写真は自分の仕事部屋にある本棚の一部分。お目汚しで、本当にお恥ずかしいかぎり……。

量も量なのでなかなか整理も進まず、面倒くささも手伝って「来月から頑張る」「向こう半年で、少しずつ整理を進めよう」と目標を掲げては挫折することを繰り返してきました。

一時期、トランクルームを借りることを考えたこともあるのですが、我が家の蔵書を収納できそうな広さとなると、普通にマンションやアパートの一部屋を借りるのと大差ない家賃(月額料金)がかかるのです(私は都内在住)。屋外にある比較的安価なコンテナタイプのトランクルームは、外気が影響して本が湿気や温度で劣化してしまうかもしれないので、不安がある。加えて、トランクルームの契約時には賃貸住宅を借りる場合と同様、安くない初期費用の負担や、書類の準備といった諸手続きに手間も時間もかかるから、検討しているうちに億劫になってしまいました。

この数年は「この状況を打開するには、もはや全部処分するしかないのだろうか」と、整理を諦めていたところがあります。

とはいうものの、捨てられないんですよね。もともと本好きということあって、学生時代から買い漁ってきたさまざまな本、一冊一冊に多かれ少なかれ思い入れがある。「本」という物体そのものが愛おしいので、捨てることが忍びないのです。

さらに「この本、尊敬する先輩から愛読書と聞いて、本屋を何軒も探し回って手に入れたんだよな」「あのころは仕事で悩んでいて、この本に出てきた印象的な一文にずいぶん救われたんだよね」「あ、この本は○○さんを取材することになって、勉強のために入手したヤツだ。楽しいインタビューだったな」といった調子で、読んだ当時の感情や忘れがたいエピソードなども思い出されてしまうから、余計に処分できないわけです。

本はいわば、これまで自分が積み上げてきた経験や思いを物語る記憶の断片であり、ともに人生を過ごしてきた相棒のような存在。そう簡単に切り捨てる気分にはなれません。

万策尽きたところに、minikuraとの運命的な出会いが

「本を処分することもできない。でも、収納場所はすでにパンク状態」という状況で長らく時間をやり過ごしてきた私に「minikura(ミニクラ)に本を預けてみませんか?」と声がかかったのは、もしかしたら必然だったのかもしれません。

聞けば「初期費用はかからず、ユーザーが負担するのは1箱単位の月額料金のみ」「箱代や配送料金もかからない」「手続きは簡単」「預けたモノは撮影したうえで保管しておいてくれるから、何を預けているかオンライン上ですぐに写真確認できる」「保管場所は、セキュリティも万全だし、24時間体制で空調も管理されているから安心」「必要なときは、最短翌日で指定場所まで発送してもらえる」というじゃないですか。なにより「本を捨てなくても、収納スペースに余裕が生み出される」というのが本当に嬉しい。

さっそく申し込んでみましょう。

手続きはオンライン上ですべて完結。ラクチンすぎる……

minikura(ミニクラ)のウェブサイトを開いて、「はじめる」ボタンから利用の申し込みをします。スマートフォン、タブレット、パソコンを通じて、すべての手続きがオンラインで進められるのがいいですね。ソファにのんびり寝転がりながら、スマホ片手にポチポチと入力していきます。

まずは会員登録から。画面の指示に従って、フォーム上で必要事項を入力したり、選択したりしていけば、やすやすと登録完了。何も難しいことはありません。

今回のプランは撮影ありの「minikura Library」

会員登録が完了したら、続いては利用プランの申し込みです。ボックス保管のプランは大きく2種類。アイテム撮影なしの「minikura HAKO」か、専門スタッフが箱に入っている品物を撮影してくれて、ユーザーがオンラインで預けた品物を写真確認できる「minikura MONO」を選択することになります。なお、荷物を取り出す際、前者は箱単位での取り出しのみ、後者は箱単位だけでなく1アイテムずつの取り出しにも対応しています。

今回、私が選んだのはボックス保管(撮影あり)の「minikura MONO」のなかでも、本の収納に特化したプラン「minikura Library」。箱に収められるのは本やCD・DVD・BDに限定されますが、1箱あたりの収納点数に制限がありません(通常の「minikura MONO」の場合、1箱あたりのアイテム数は30点まで)。なお、1箱あたりの重量は「minikura Library」の場合、20kgという上限が設定されています。

会員登録時と同様に、スマホからオンラインで手続きを進めていきましょう。「マイページ」からサービスを申し込みます。

申し込み手順は①プラン選択→②確認→③確認の3ステップ。簡単な手続きで、こちらの指定した日時に本を収めるための専用ボックスが配達されることになりました。

専用ボックスに本をつめたら、集荷を依頼しよう

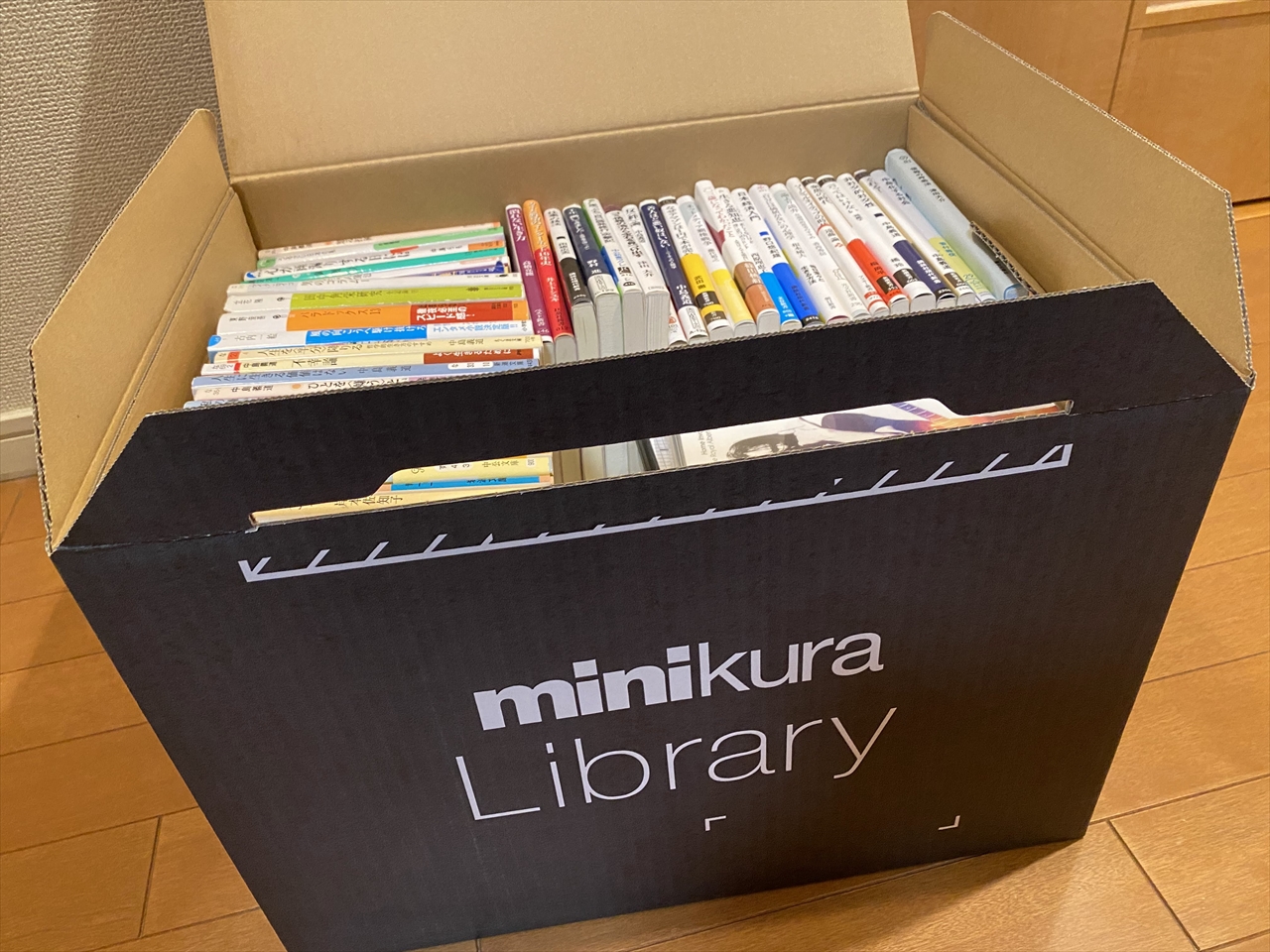

私の場合、申し込んだ翌日には専用ボックスが到着しました。早いっ! ヤマト運輸を利用する場合に使う配送伝票も添付されていますね。箱の組み立て方法がわかりやすく図解されていて、とても親切。

箱には、預け入れまでの流れや収納可能なアイテムの説明、注意事項などが記載されているので、迷わずに作業が進められます。

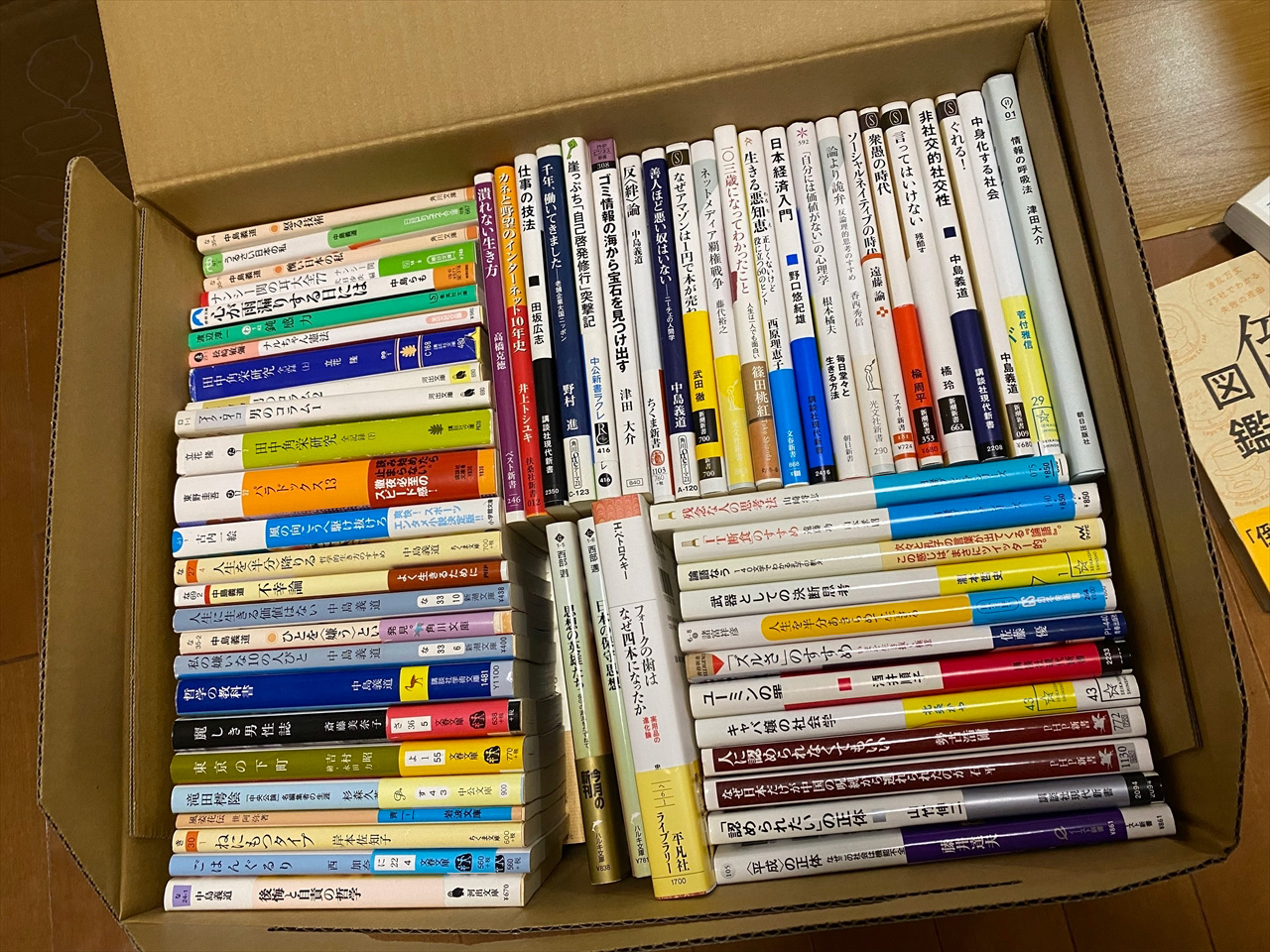

箱の組み立てがサクッと終わったので、本をつめていきましょう。仕事部屋の本棚は正方形が積み重なった構造なのですが、正方形内に前後2列、上下2段でみっちりと本が押し込められている状況です。せめて正方形ひとつぶんくらいの本を預けて、スペースをつくりたいところ。どのくらいの冊数が専用ボックスに入るでしょうか。

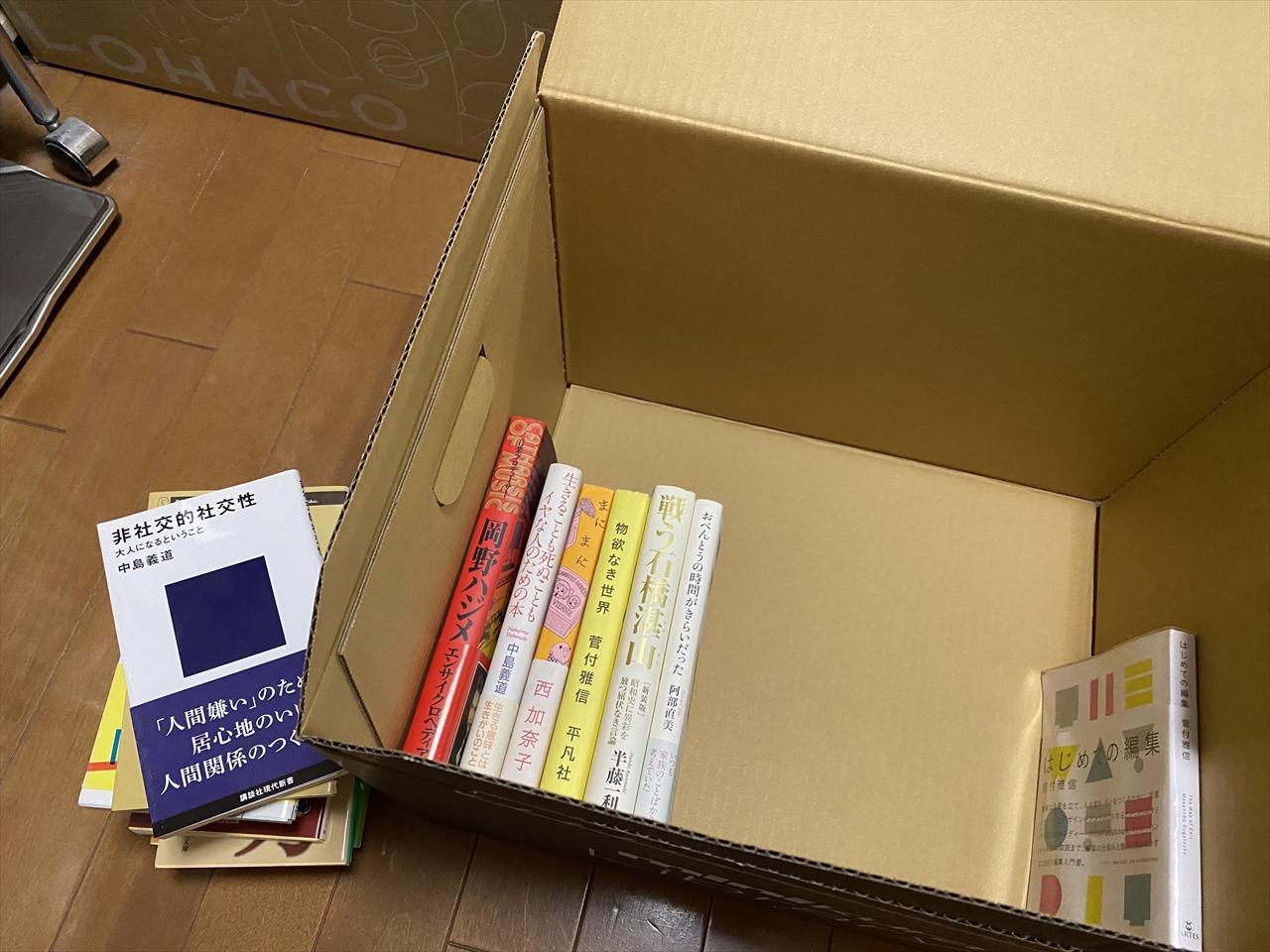

では、専用ボックスに本を収めていきます。けっこう入りそうですね。判型の大きな本や、重たいハードカバーなどを中心に、まずは1段目(下段)を埋めていきます。

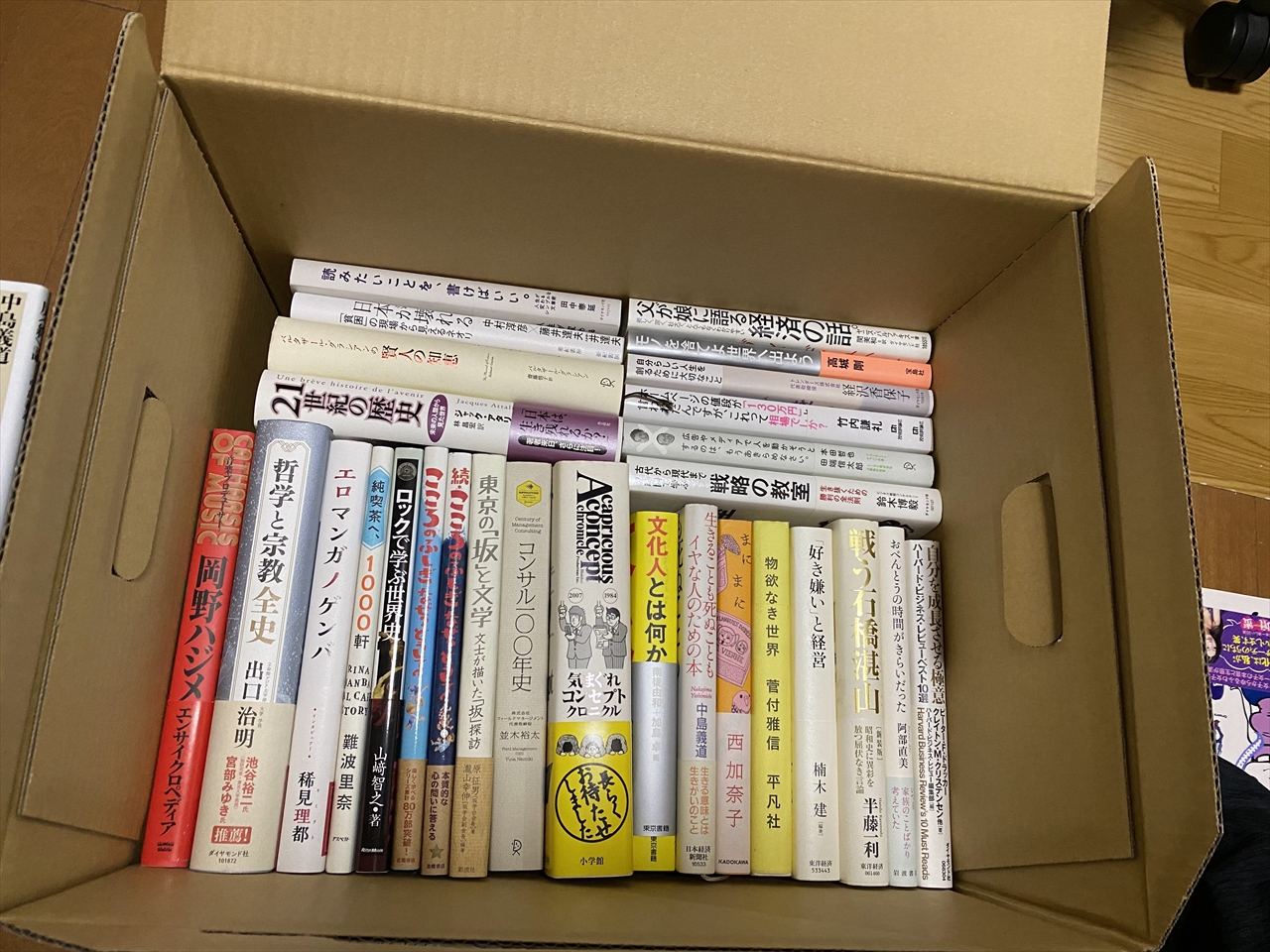

一段目がいっぱいになりました。30冊弱といったところ。続いて2段目を埋めていきましょう。今度は新書や文庫など、比較的小ぶりな本を中心に。

うまく並べていけばもっと入りそうですが、まあこんなところでしょう。2段目(上段)だけで60冊ほど収まりました。持ってみると……重っ。

家庭用の体重計ではかってみたところ、重量は23.6kgもあるじゃないですか! 20kgの重量制限を超えてしまっているので、少し本を減らすことにします。

新書や文庫を15冊ほど抜いて、空いたスペースにブルーレイディスクを入れます。これで、上下段合わせて本がおよそ75冊、ブルーレイディスクが5枚、収納されました。重量は……19.4kg。どうにか重量制限内に収まりましたね。

箱に荷物を収めたら、集荷を手配

預ける荷物の準備が済んだら、集荷を手配します。minikuraのウェブサイトでマイページを開き、「ボックス預け入れ」から手続きを進めていきましょう。手順は①ボックス選択→②ボックス情報入力→③確認→④完了の4ステップ。これまでどおり、画面の指示に従っていくだけで簡単に手続きが終わってしまいました。

なお、②ボックス情報入力のページには、箱に名前を付ける欄があります。今回は「本棚1」と入力。また、ボックスの配送方法は「集荷を申し込む」と「自分で発送する」の2項目からひとつ選択することになります。

前者の場合、集荷に来た配送業者(Scatch!)がもろもろ記載済みの配送伝票を箱に貼ってくれるので、伝票の用意は不要です。ヤマト運輸に依頼したければ後者を選択。専用ボックスが家に配達された際に同梱されていた宅急便の伝票は、ここで使用します。自分の住所や氏名などを書き込んで、集荷を依頼してください。

配送業者に荷物を託して、預け入れ手続きはあっさり完了

集荷申し込みの際に指定した日時のとおり、配送業者のスタッフが集荷に来てくれました。台車に載せられて、保管倉庫へと旅立っていく私の本たち。

えっ……もう終わり!? 会員登録から梱包済み専用ボックスの発送まで、あまりにも簡単にコトが運んでしまったので、ちょっと拍子抜けするくらいです。いや~、ラクチンすぎて驚きました。

今回は「minikura Library」のボックス1つ分の整理でしたが、ここまで簡単なら、蔵書を半分くらい預ける程度であれば造作なく作業が進められそうです。なにより、専用ボックスにじゃんじゃん品物を放り込んでしまえば、それだけでモノが片づき、家の空間に余白が生み出されるシンプルさがうれしい。このお手軽感は爽快ですらあります。

今回の整理では、本棚に1ブロック半程度のスペースを確保することができました。気分的にも、ちょっとすっきりしました。

ただ、使用感レポートはこれで終わりません。次回は、預けた荷物を実際に取り出してみたときの様子をお届けしたいと思います。お楽しみに!